タイ語文字及び発音を習うためにタイ語の教本やウェブサイトをいくつかみて見ると、それぞれ発音記号が微妙に違っていることに気づくと思います。

分かりにくいから統一してくれよ!

私も勉強を始めたころにそう思ったものです。

今日は発音記号のこれら、発音記号やローマ字表記の差異について解説します。

また、発音というと「เขา(彼・彼女)」 「ไหม(~ですか?)」 「ฉัน(私)」といった単語は、発音記号通りに読んだり読まなかったり、文語と口語で声調が変わったり、時には綴りさえも変わる何とも不思議な現象が起こります。こちらに関しては下記にて説明していますので興味がある方はサラッとでもそういう現象があることを頭に入れておくことをお勧めします↓

発音記号(ローマ字化)表記方法の種類

ご存知の通り日本人向けタイ語教本の発音記号表記(ローマ字表記)は統一されていません。

このため、本や解説者によって微妙な差異があるのです。

世界的に見ると、タイ語の発音記号表記及びローマ字表記方法は下記3つがあるようです。

- Paiboon (パイブーン)

- Thai Royal Institute

- IPA (International Phonetic Association)

先ほど述べた、「日本人向けのタイ語発音記号の表記方法」は上記3つとも違っています。

まずは、それぞれについて説明していきます。

表記法による違い

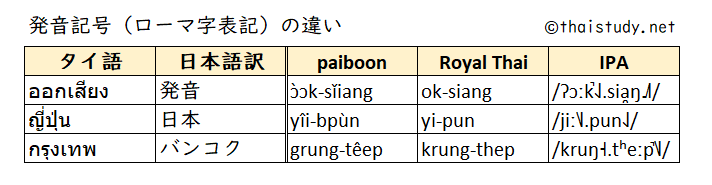

3つほど単語を表にして発音記号を並べてみました↓

個人的には英語話者向けのタイ語学習用発音記号「Paiboon」が一番分かりやすいように感じます。慣れの問題かもしれません。

これは多くの日本人向け教本や「タイスタディ」でも採用している表記方法と似ているからに他ならないかで、これらはアメリカの言語学者マリー・ハース(Mary R. Haas)により考案された発音記号がもとになっていまるようです。

補足ですが、発音記号ではなくローマ字化に関してはこちらのサイトに説明があるので分かりやすいです。↓

Thai_romanization(Wiktionaly 英語)

Paiboon(パイブーン)

「Paiboon (ไพบูลย์)」は英語話者向けタイ語教本を販売している「Paiboon Publising」の採用している、、、というか多分独自に使っている発音記号です。

声調記号は母音字の上に書かれており、日本人が使うタイ語の発音記号表記と同様です。しかし、頭子音の発音記号は日本人向けの表記とは大きく違っており、個人的な感想としては有気音と無気音の違いが非常に分かりずらいものとなっています。

英語話者向けの本で採用されている発音表記のためより、英語話者に対してよりしっくりくる表記法になっているものと思われます。

パイブーンによるタイ語のローマ字表記(Wiktionaly 英語)

paiboon publishing(公式サイト 英語)

こちらの本が英語話者向けタイ語教本の定番なのだそうです。

Thai Royal Institute

こちらはよくよく見ると発音記号ではなく、タイ語をローマ字表記する際の規則です。

日本でいうヘボン式ローマ字等と同じで、一般的に使われているローマ字以外の文字は使用していません。つまり「ə」や「ɛ」というローマ字にない文字は使っていないという事です。

タイ語の歌をカラオケで歌う際、字幕でローマ字表記のでる歌もありますが、あのとき使われている表記です。つまり英語ネイティブにとってみると、自分たちの言葉でルビが振ってあるような感じです。

もちろん声調の表記もありませんし、長母音と短母音の区別が無かったりと学習には使えません。あくまでタイ語をローマ字表記するための規則です。

Royal Thai Instituteによるタイ語のローマ字表記(Wiktionaly 英語)

国際音声記号(IPA)

言語学の統一基準にもなっている、正確に発音を表せる記号です。アカデミックな話をするのであればこの発音記号を使うべきでしょう。

ただし同じルールですべての言語をカバーしなければならないため、見慣れない記号も多く、声調記号の表記音素の後ろにある事から、これを見ながら発話するのは効率が良くないように思います。とはいう物のもしかしたら慣れの問題かも知れません。^^;

例えばออกเสียง(発音という意味のタイ語)は /ʔɔːk̚˨˩.sia̯ŋ˩˩˦/ と表記します。

日本人向けのタイ語教育用発音記号

PhayboonとThai Royal Instituteの表記をミックスしたような感じです。

日本人向けの発音記号は、母音と声調については主にPhayboonで、子音の表記はThai Royal Instituteの表記方法と同じになっているものが多いです。

統一基準がないため、教本作成者はより分かりやすくタイ語を勉強できるように、それぞれの理念で改変を加えているため、本による差異を生んでいるのでしょう。

発音記号の差異

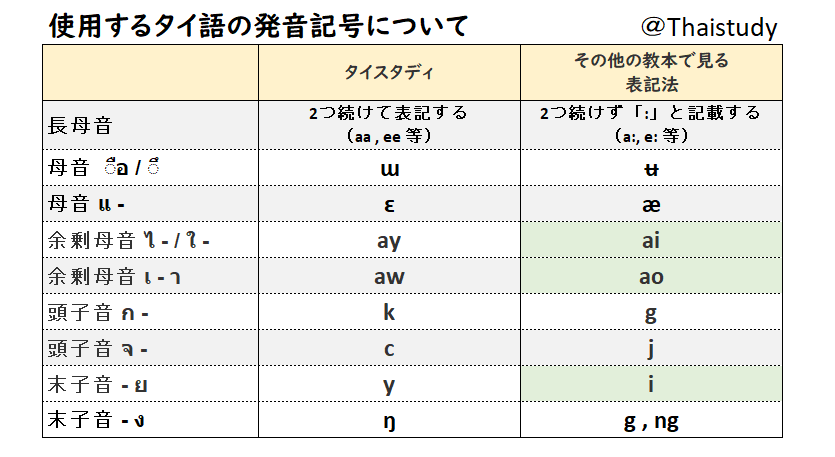

タイスタディで使う発音記号と、その他に日本人向けの教本で見られる発音記号を書きにまとめました。

緑色にハイライトした文字に関しては、タイスタディでは採用しなかったものの、特によく使用が見られる発音記号です。

末子音の「y」と「W」について

タイスタディでは「ay」や「aw」と記載していますが、実際にはyの音やwの音は入っていないため。音の要素としては、緑色にハイライトした「ai」「ao」「i」の方がより正確だと思います。

このためタイスタディの発音入門講座にかきぎり「ai」「ao」「i」の表記も一時的に使っています。

しかし基本的にはタイスタディでは余剰母音の「 ไ – / ใ – / เ – า 」は、すでに末子音がついており、これ以上末子音はつかないという事を明確にするため、子音「y」の発音記号が最後にくる形を採用しています。

そして末子音字「 ย 」も子音「y」の発音記号が最後にくる形を採用しています。これは「 ai 」が、「 a 」と「 i 」がそれぞれ別の母音でないという事を鮮明にするため、そして、これらは発音記号からタイ語に直しましょうという問題をタイスタディで扱っているためでもあります。

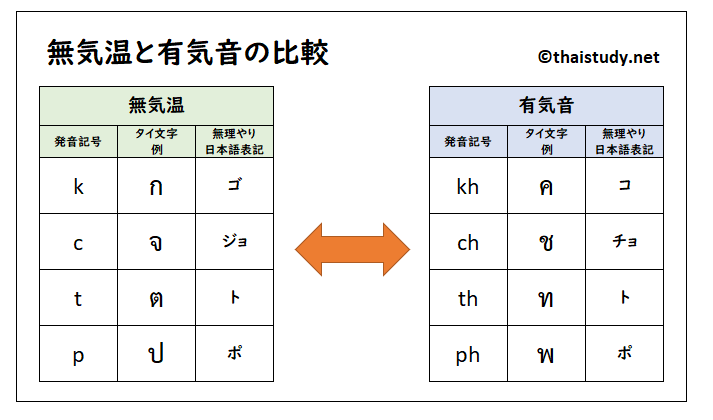

頭子音の「g」や「j」について

たいすたでぃでは、下記のような無気温と有気音の対比を明確にするため、頭子音字の発音記号として「g」や「j」を使用していません。「h」がつくと有気音という事を分かりやすくさせているのです。

また「g」や「j」を使うと日本語のガやジャを彷彿とさせるため、กやจの音は日本語の濁音ではないという事を理解するためでもあります。

なお、「 ก 」の入った単語をタイ人に発音してもらうと、日本人的にはガと聞こえる事が多いのは確かですが、稀にカにも聞こえる事があると思います。「 ก 」は「日本語のガ列の音」とは似て異なるものなのです。

話は逸れますが、日本語を勉強しているタイ人は日本人の発音する「ガ」や「カ」の発音を聞いて、どちらの音なのかが分からない事があるようで、よく間違えます。

どの発音記号を使うべきか?

どの発音記号を使っても構わないと思います。

はあ?これまでの話は何だったの?

どの発音記号を使うべきか悩んでいるのなら「一番よく使っている本やサイトで採用されている方式をつかう」で良いかと思います。

タイ語勉強用の発音記号は、タイ語を効率よく覚えるための道具にすぎません。もちろんタイ人は発音記号など使っていませんし、これを使って意思疎通することはないため、極論すると自分さえが分かれば良いという物です。

また、日本人向けの教本に乗っている発音記号には小さな差異しかありません。今回は分かりやすいように差異をまとめてみましたが、勉強を続けていくと、意識せずともだいたい他の表記方法も勝手に頭に入っています。

違う表記方法をベースに書かれた本でも、問題なく分かるようになるので心配せずに勉強を続けましょう。

補足:Paiboonの表記方法について

タイ語のローマ字化や学習用の表記方法の歴史に関しては調べていませんが、少なくともタイ語学習用の発音記号はPaiboonが最も古く権威であるとか、そういう事ではないようです。ただ単に英語話者向けのタイ語教本で有名になったため、英語圏でのスタンダードのような扱いになっているのではないかと思われます。

その最も有名な英語話者向けタイ語教本を書かれた方は、Paiboonを運営されているタイ女人で、もともとタイ語と英語の翻訳者ですが、どうやらカナダの男性と結婚したようで現在カナダ在住のようです。

どういう経緯かは分かりませんが、すでにあった教本か論文を参考にしたりして、ご自分で英語話者向けに発音記号を開発されたようです。

以上「タイ語勉強用の発音記号表記・ローマ字表記について。なぜ本や人によって違うのか。」でした。

なお、一番上でも取り上げましたが、「เขา(彼・彼女)」 「ไหม(~ですか?)」 「ฉัน(私)」といった単語は、発音記号通りに読んだり読まなかったり、文語と口語で声調が変わったり、時には綴りさえも変わる何とも不思議な現象が起こります。こちらに関しては下記にて説明していますので興味がある方はサラッとでもそういう現象があることを頭に入れておくことをお勧めします↓

コメント